建築確認申請が必要かどうか

国民の生命、健康及び財産の保護を図ることを目的とし、建築活動の規制や誘導を行なう日本の建築に関する基本的な法律を「建築基準法」といい、一般に建造物を建てる場合、建築確認申請をしなければなりません。

タイニーハウスやプレハブ住宅、小屋であっても、基礎に固定されているものは建築物とみなされます。一方、トレーラーハウスのように容易に移動できるものや、土地に定着しない一時的な小屋などは建築物に該当せず、建築確認申請の対象外となります。

目次

✅ 建築確認申請が不要となる主な条件

① 建築基準法上の「建築物」に該当しない場合

建築物とは、

「土地に定着しており、屋根・柱・壁を有する工作物」を指します(建築基準法第2条)。

よって、以下のような条件を満たせばそもそも建築物扱いにならない=申請不要となります:

| 条件 | 内容 |

|---|---|

| 土地に固定されていない | 基礎と一体化しておらず、アンカー・コンクリートで固定していない |

| 簡単に移動できる | フォークリフト・ユニック等で短時間で移動可能 |

| 永続的使用を想定しない | 祭り、工事現場など一時的利用 |

| 地面掘削・基礎工事なし | 杭、基礎ブロックなどに固定していない |

例:軽トラの荷台に載せた小屋、タイヤ付きモバイルハウス、軽量の床置き仮設テントなど。

② 仮設建築物としての特例(建築基準法第85条)

以下の条件なら「建築物」ではあるが、仮設建築物として確認申請が不要になる場合があります(自治体判断による)。

| 条件 | 内容 |

|---|---|

| 使用期間が最長2年以内 | 工事現場の事務所、イベント施設など |

| 撤去が確実に予定されている | 書面で計画が示されている場合が多い |

| 延床面積10㎡未満(母屋がある場合) | 10㎡以下なら原則として申請不要(但し防火地域などを除く) |

❗ 注意すべきポイント(詳しい解説)

| 注意点 | なぜ注意が必要か? | 詳しい解説 |

|---|---|---|

| 基礎やアンカーで固定すると「建築物」と判断される | 土地に“定着”したとみなされるため | コンクリート基礎にボルト留めしたり、アンカーボルトで地面に固定している場合は構造上一体化していると判断され、たとえ小さくても建築物=申請対象になります。 |

| ブロックの上に置くだけでも、長期設置だと疑われる場合あり | “恒久的設置”とみなされる恐れ | 見た目が簡易でも、数か月〜数年置きっぱなしだと「事実上の建築物」と見なされるケースがあります。設置期間・移動性も重要な判断材料です。 |

| 電気・水道・排水を接続すると「恒久性が高い」とみなされやすい | 移動する前提の建物ではないと判断されるため | 特に上水道・下水道につなぐと「生活する建築物」とみなされやすく、建築基準法だけでなく水道法・浄化槽法・消防法などの規制も関わってきます。 |

| 用途が「住宅」「宿泊」「店舗」の場合は厳格に扱われる | 人命に関わる用途であるため | 「物置」や「倉庫」は簡易でも通りやすいですが、「人が寝泊まりする」「お客様を入れる」などは防火・避難経路・断熱・構造などが求められ、仮設扱いになりにくいです。 |

| 防火地域・準防火地域では面積に関係なくほぼ申請が必要 | 火災拡大のリスクが高い地域のため | 都市部の中心地など、防火地域・準防火地域では仮設や10㎡以下でも基本的に建築確認が必要です。耐火構造の義務が発生する場合もあります。 |

| 自治体によって判断基準が微妙に異なる | 建築主事の裁量が認められているため | 同じ構造物でも、「A市では不要」「B市では申請要」と判断が分かれることが現実にあります。事前に建築指導課へ相談するのが安全です。 |

✅ 具体例:申請不要になりやすい仮設小屋

| 例 | 判断 |

|---|---|

| タイヤ付きモバイルハウス(牽引で移動可能) | 基本的に建築物扱い外 |

| 置くだけのコンテナ(固定なし) | 建築物扱い外の可能性高い |

| 母屋のある敷地内に置かれる小屋(アンカーなし/10㎡未満) | 多くの自治体で申請不要 |

| テント式のグランピング施設(杭で固定しないタイプ) | 工作物扱い→申請不要の例あり |

✅ 逆に申請が必要になるケース

| 条件 | 理由 |

|---|---|

| コンクリート基礎にボルト固定 | 土地に定着=建築物 |

| 延床面積が10㎡以上(都市計画区域内) | 確認申請が必要 |

| 電気・上下水道を接続し住宅利用 | 恒久性あり→建築物扱い |

| 防火地域・準防火地域に設置 | 仮設でもほぼ申請が必要 |

📌 結論

「土台に定着しない」「すぐ移動できる」「10㎡以下」であれば、多くの自治体で建築確認申請は不要です。

ただし、グレーゾーンも多いため、自治体の建築指導課や建築主事に事前相談するのが確実です。

ただし、建築物に該当する場合でも、一定の条件を満たせば建築確認申請が不要となるケースもあります。

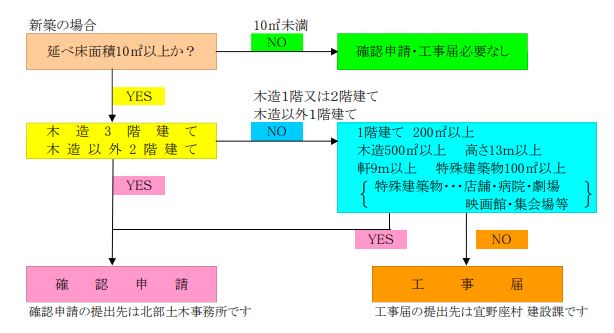

こちらのページでは、沖縄でよくある以下の二つのケースについて記載します。

(1)「都市計画区域」か「都市計画区域外」か

土地が「都市計画区域外」の場合、確認申請ではなく、より簡単な工事届けでよいことになっています。沖縄では恩納村や宜野座村をはじめ、北部のやんばる地域の村がそれにあたります。以下のフローチャートは宜野座村のホームページから。

詳細はページ下部の「4号特例」で

(2)建物は「10m2」を超えるか

防火地域・準防火地域でない地域でかつ、すでに住宅(母屋)が建っている場合は、10m2以内の小屋を建築確認申請なしで建てる、もしくは設置できる。

しかしながら、建設予定地の地域独自の条例(自然公園法普通地域、恩納村景観むらづくり計画・景観条例・地域環境保全用域etc)もありますので、詳細は役場の建設課などに相談されることをお勧めします。

OSGでは外部業者との提携で確認申請のお手伝いもしております。詳しくはお問い合わせください。

*********「4号特例について」**********

沖縄県南部中部はすべて都市計画区域。北部は本部と名護を除けば都市計画外。具体的に言うと、恩納村、宜野座村、東村、今帰仁村、国頭村、大宜味村といった地域になりますが、それらの地域では、「4号特例」があてはまり、4号建築物には、建築確認申請時に4号特例という確認申請時の審査簡略化の特例が認められている。建築申請は不要で工事届のみで建てられる。

1号建築物

特殊建築物(建築基準法別表第1(い)欄の用途のもの)かつ 床面積>100m²

2号建築物

木造かつ 階数≧3 延面積>500m² H>13m 軒H>9m のどれかにあてはまるもの

3号建築物

木造以外かつ 階数≧2 延面積>200m² のどれかにあてはまるもの

4号建築物

上記以外のもの

旅館として使う場合は200平米を超えるので4号にはならない。住居としてであれは4号建築物となり、簡易宿泊ならできる。

接道義務も当てはまらないが50cmのセットバックは必要

建築基準法第43条 但し書きは、接道要件を満たさない土地に対して特例を定めたもの。 … 但し書きは、建築基準法上の道路に接していなくても、基準に適合し安全が確保できれば建築できるという特例を定めたもの。

増築の場合は、役場に増築部分のものだけ工事届を出す必要あり。

工事届の提出書類

- 位置図

- 配置図

- 平面図

- 立面図

- 断面図

- 文化財の関する回答

その後、工事届受理証明証を得て、工事完了後は登記するだけで終わり。

| 建築士には【一級建築士】【二級建築士】【木造建築士】とあり、下の表のようにそれぞれ行える範囲が定められています。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

鉄骨でも平屋で30平米以下なら建築士の資格を持っていなくても設計・工事監理ができる。

図面は細かいとこまで見れるようA3サイズを利用

鉄骨でも平屋で30平米以下なら建築士の資格を持っていなくても設計・工事監理ができる。